新着ニュース

- 教育研究情報

- アウトキャンパス・スタディ事例

健康栄養学科1年生が、アーリーエクスポージャー(早期体験学習)を実施

~「食肉の安全を守る」現場を見学~

健康栄養学科

助手 兒玉 純子

令和7年5月、健康栄養学科は1年生を対象に、松本市食肉衛生検査所(長野県松本市大字島内9839番地)にて、今年度初めてのアーリーエスクポージャー(早期体験学習)を実施しました。21日(水)はAクラス38名、28日(水)はBクラス40名が参加しました。

食肉衛生検査所は、と畜場に搬入される家畜のと畜検査及びと畜場の衛生指導を行っている機関です。と畜検査は、「と畜場法」に基づいて、家畜が食用に適しているかどうかを判断するための検査で、獣医師資格を持つと畜検査員によって行われます。家畜は1頭毎に検査を受け、その検査に合格したものだけが食肉として販売されます。検査に合格しなかったものは販売できません。

まず、松本市保健所食品・生活衛生課食肉衛生検査所の組織や業務内容についてお話を伺いました。食品衛生に関する業務には①許認可・監視指導、②流通食品の調査、③食中毒対処、④普及・啓発活動があり、〝食品衛生監視員〟の資格を有する職員が従事していることやHACCPに沿った衛生管理のこと、また、と畜検査の流れ(生体検査→解体前検査→頭部検査・内臓検査→枝肉検査→検印)などを、わかりやすく説明してくださいました。

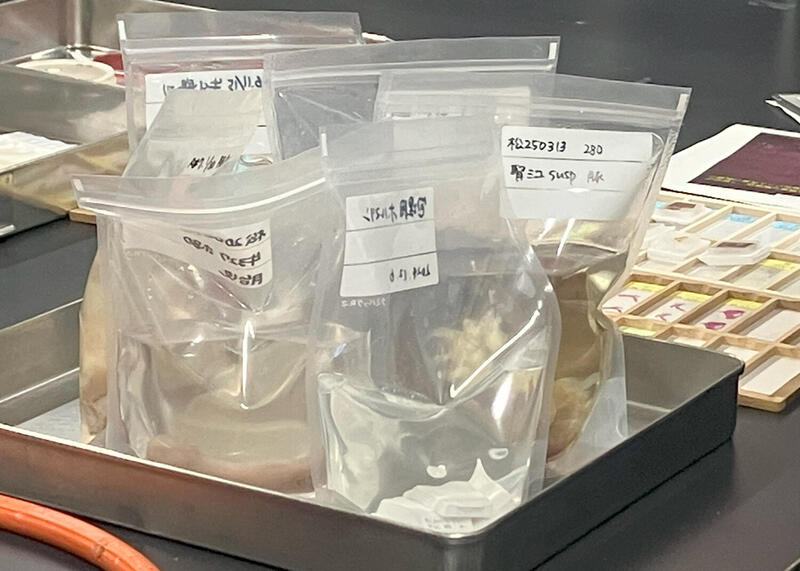

所内見学では、細菌検査室を案内していただきました。肉眼での判断が難しい場合は、精密検査(細菌検査・病理検査・理化学検査)を行います。実際に、細菌検査のシャーレや異常のあった臓器などを見ることができました。

現場見学では、と畜場の平面図に沿って、と畜検査の流れを説明してくださいました。最初に係留所といわれるところで、牛と豚を見学しました。搬入された家畜をここで休憩させて、外見や行動に異常がないかなどの生体検査をします。異常がなければ翌日にと殺されます。場内では、解体後の枝肉検査や枝肉が冷蔵庫に保管される様子を見学させていただきました。

健康栄養学科では、管理栄養士の国家試験受験資格のほか、「食の安全」に関係する資格である食品衛生管理者・食品衛生監視員やHACCP管理者等の資格も取得することができます。

最後に、参加した学生の感想を紹介します。

- 牛や豚がつるされている現場を初めて見た。私たちの体より大きく迫力があり、とても驚いた。私たちが食べている肉は、検査所の方々によって、安全に食べることができ、尊敬できる仕事だと思った。

- 生きている牛や豚と解体された牛や豚を見たことで、改めて命のありがたさを感じました。

- 実際に解体している様子をみて、携わった方々や家畜に感謝して、無駄にすることがないようにしたい。

- 普段、定型文のようになってしまっている「いただきます」の意味を改めて考えさせられました。

- 精肉になるまで、様々な検査が行われていて、衛生管理が徹底されていた。

- お肉がどのような過程でスーパーに並んでいるのか知ることができた。

- 食品衛生監視員に興味を持った。飲食店やキッチンカーで食べ物を提供するときは、営業許可が必要なことを学んだ。

- HACCPについて、これから授業で習うので今日の説明をしっかり覚えておくようにしたい。

- 食肉衛生検査所に管理栄養士がいることを知らなかったので、まだ自分が知らない管理栄養士の仕事を調べてみようと思いました。

- 管理栄養士の資格をとり、食育をする機会があれば、今日の経験を通して思ったことをたくさん伝えるため、ずっと忘れないようにしようと思った。

- 今後もアーリーエクスポージャーで多くのことを吸収して、将来に活かしていこうと思いました。

1年生にとって、初めてのアーリーエクスポージャーであり、少し緊張した面持ちで参加をしている姿が印象的でした。このような現場での体験を通して、将来の自分をイメージしながら大学で学び、充実した4年間になることを期待します。