新着ニュース

- 教育研究情報

松本市 臥雲義尚市長の特別講義 「世界の中の松本~三ガク都のシンカに挑み続ける~」が行われました

松本大学図書館長

総合経営学部長 教授 清水 聡子

2025年7月9日、総合経営学科「松本大学と地域」(1年次必修科目)において、松本市臥雲義尚市長による「世界の中の松本~三ガク都のシンカに挑み続ける~」の特別講義が行われました。2022年6月30日、「三ガク都」松本のシンカ、2023年11月28日、「三ガク都」のシンカを加速、2024年7月17日、「三ガク都をデザインする」に続き、4度目のご登壇です。

最初に、国宝松本城の令和6年の入込客数が提示されました。外国人19万人超、入場者数に占める外国人の割合は19.4%と人数・割合とともに過去最多となり、世界の中の松本という視点で物事を捉える必要性を学生に伝えました。

日本の人口ピラミッドを示し、松本市の「人口定常化」について説明されました。長野県は2年連続の人口社会増であり、松本市は2018年より7年連続の人口社会増です。中古マンションの平均売買価格(1㎡あたり)も提示され、松本市では2019年24.5万円が2024年30.8万円と25.6%上昇しています。つくば市は35.4%の上昇、流山市は104.5%の上昇、東京都港区は43.8%の上昇で2024年187.1万円となり、アフターコロナで東京一極集中の再加速が進んでいます。

次に松本市の地政学的特性について、1907年市制施行から市町村合併による2010年までの松本市域の変遷と松本市の都市構造~市街地・郊外部・山間部~の説明がありました。

中心市街地の再活性について、中心市街地のうち、松本駅周辺から松本城までの範囲が「中核エリア」として設定されています。3つのコンセプト(Ⅰ多様なパブリックライフを共創する"まち"、Ⅱ経済・社会・環境が調和した持続可能な"まち"、Ⅲ水と緑に充ちた、文化、アートがあふれる"まち")に基づく「5つの指針」①"城下町松本"の歴史と自然を活かしたウォーカブルな空間を創出、②"まちを舞台"にした魅力的なパブリックスペースをデザイン、③"安心・自由"に移動できるモビリティネットワークを実現、④"多様で高次な"都市施設を包摂する市街地を創造、⑤"公民学連携"によるまちづくりを推進 が示されました。

学生にむけて、"まちの現状"を肌で感じ次の松本のまちづくりを一緒に考えませんか?と呼びかけがあり、市長×若者 気楽な空間で意見交換 松本若者ブレストの紹介がありました。

令和6年の県内延べ宿泊者数において、松本市は300万8322人、割合が18.2%で長野県内最多となりました。令和7年の宿泊施設数は白馬村、軽井沢町、長野市に次いで第4位、358の宿泊施設数があり、5.1%の割合です。国際文化観光都市として、さらなる魅力の向上が求められています。

伝統と革新、好奇心、探求心、しぶとさ、ずうずうしさ、常に、一歩先へと、「世界の中の松本~三ガク都のシンカに挑み続ける~」臥雲市長の市政への思いが学生に伝わったご講義でした。

受講した学生の感想

- 様々行われている事業は現状を把握し、未来を見据えて取り組んでいると感じました。その場しのぎでなく、街を成長させていくために行動を起こしていきたいと思いましたし、そのための力をつけていきたいと思います。

- 臥雲市長のご講演を聞き、松本市の現状とこれから目指す将来のために今どんなことを行っているのかを自分の中に落とし込めることが出来た。そこからどんな所が課題であるか、それに対して、若者が主体になって、積極的に参画することが大切だと改めて感じた。外国人観光客だけでなく地元住民・地域住民とともに発展させることができる施策を行うことが大事だと思った。

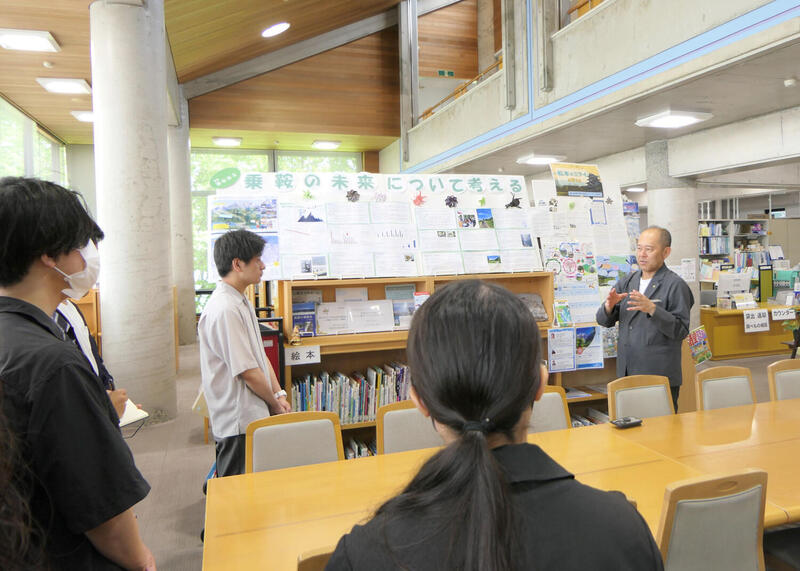

松本大学図書館では清水ゼミとの協働で、「松本のミライ 乗鞍の未来について考える」としてパネル展示を行っています。清水ゼミ3年生小山啓さんは展示内容を説明し、臥雲市長とディスカッションを行いました。

松本大学では「学びは、地域にある。」をキャッチフレーズに、地域の抱える課題を発見し、それを解決するための知見と実践力を身に付ける様々なプログラムが実施されています。今回の臥雲市長のご講義、問いかけは学生に大きなインパクトを与えました。松本大学生として何ができるか、地域の魅力の発見および情報発信者の役割をどう担っていくのか、主体的に学び、どう行動するか。さぁ、聴講した学生の皆さん、「世界の中の松本」としてグローバルな思考からローカルをどのように捉えることができますか?一緒に学びを深めていきましょう。

臥雲市長、学生への温かいメッセージ、ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。